Cuando aprender duele: abandono infantil y bloqueo en el aprendizaje

Indice

Exploramos cómo el abandono infantil impacta en el aprendizaje y qué estrategias pueden desbloquear su potencial.

¿Qué entendemos por abandono infantil?

El abandono no es solo físico —como la falta de cuidados básicos, higiene o alimentación—, sino también emocional: la ausencia de atención, respuesta afectiva o estímulo adecuado por parte de los cuidadores principales. En estos casos, no es que “no haya nada”, sino que falta lo más importante: el sostén emocional que permite al niño construir una base segura para explorar, aprender y desarrollarse. Este tipo de abandono, muchas veces invisible, se considera una forma de maltrato por omisión.

Las consecuencias del abandono emocional pueden ser profundas y duraderas. Suelen manifestarse en:

- Autoestima baja: el niño siente que “no merece” cariño o atención.

- Problemas relacionales: dificultad para establecer vínculos sanos o, por el contrario, dependencia emocional excesiva.

- Dificultades emocionales: ansiedad, tristeza persistente, comportamientos desregulados o incluso trastornos del estado de ánimo.

- Y, muy importante, dificultades en el aprendizaje: cuando un niño ha vivido abandono emocional, su sistema nervioso puede estar en estado de alerta constante. Esto interfiere directamente en su capacidad de concentración, memoria y motivación. Aprender requiere sentirse seguro, curioso y disponible emocionalmente. Si el entorno no ha favorecido ese estado, es frecuente que aparezcan bloqueos cognitivos, retrasos en el desarrollo del lenguaje o dificultades para mantener la atención en tareas escolares. Esta parte queda muy bien evidenciada en el libro (Pobre Cerebro) y en los estudios que en él se muestran de Sebastián Lipina (Universidad de San Martín, Buenos Aires).

Por eso, entender el abandono infantil no solo desde el punto de vista afectivo, sino también como un factor clave en las trayectorias educativas, nos ayuda a detectar a tiempo y acompañar mejor a los niños y niñas que lo han vivido.

El impacto en el cerebro y el aprendizaje

Cuando un niño o niña ha sido víctima de abandono —especialmente en etapas tempranas de desarrollo—, su cerebro se ve literalmente afectado. La falta de estímulo, afecto y seguridad genera alteraciones en el desarrollo de estructuras cerebrales clave como el hipocampo (memoria), la amígdala (procesamiento del miedo) y la corteza prefrontal (autorregulación, atención, funciones ejecutivas).

Como explicamos en nuestras formaciones y en el libro de Montserrat Garcia “Neurociencia de la Lectura”, publicado por editorial Horsori, estas tres áreas forman parte de lo que nosotros llamamos la estructura cerebral del aprendizaje.

Estas alteraciones no son permanentes, pero sí condicionan el presente: un sistema nervioso que ha aprendido a sobrevivir en modo «alarma», difícilmente puede centrarse en tareas cognitivas complejas como leer, escribir o resolver problemas matemáticos.

A menudo, estos niños presentan lo que llamamos un “bloqueo emocional del aprendizaje”: no es que no puedan aprender, es que su cerebro no está en condiciones de hacerlo mientras perciba peligro, amenaza o desconfianza. Esto se traduce en:

- Dificultades para mantener la atención sostenida.

- Problemas de memoria a corto plazo y organización de ideas.

- Dificultades para seguir instrucciones o completar tareas.

- Bajo rendimiento escolar, a pesar de tener un potencial intelectual adecuado.

No hablamos de un problema de capacidad, sino de acceso. Lo que se bloquea es la disponibilidad del sistema nervioso para entrar en modo aprendizaje. Lo urgente (la supervivencia emocional) gana a lo importante (el desarrollo académico).

Por eso, antes que reforzar contenido académico, es imprescindible garantizar un entorno emocionalmente seguro, donde el niño sienta que puede equivocarse, preguntar, descansar y confiar.

El “efecto bloqueo” en el aprendizaje

Este concepto, aunque tiene un origen más técnico en la psicología del aprendizaje (modelo de Kamin, 1969), nos ayuda mucho a entender qué pasa con los niños que han vivido situaciones de abandono o trauma temprano.

El “efecto bloqueo” se refiere a cómo una primera asociación muy fuerte (por ejemplo: escuela = peligro, error = castigo, adultos = no confiar) puede impedir que nuevas asociaciones positivas se instalen. Aunque el entorno haya mejorado, el niño sigue respondiendo como si nada hubiese cambiado. Su cerebro, por protección, bloquea el aprendizaje de nuevas experiencias porque ya ha aprendido “cómo funciona el mundo”.

Este tipo de bloqueo se puede observar en la práctica diaria cuando vemos niños que:

- Se cierran frente a tareas nuevas.

- Se frustran con mucha facilidad ante el error.

- Evitan mostrar lo que no saben (por miedo a ser juzgados).

- Se desconectan emocional y cognitivamente en el aula.

Desde fuera puede parecer desinterés o falta de esfuerzo, pero en realidad se trata de un mecanismo de defensa profundo. Están protegiéndose de repetir experiencias dolorosas.

El camino para deshacer este bloqueo es lento, pero posible: requiere seguridad relacional, acompañamiento sin juicio y un entorno escolar que valore la emoción tanto como la instrucción.

Perspectiva de expertos

Comprender el abandono infantil y su relación con el bloqueo en el aprendizaje requiere mirar más allá del aula. Por eso es tan importante escuchar a quienes llevan años trabajando en este cruce entre trauma, vínculo y desarrollo cognitivo.

Kay Ghersevich: trauma complejo y neurodesarrollo

Kay Ghersevich, psicóloga especializada en trauma complejo y procesos terapéuticos integrativos, dice que “el aprendizaje emocional es previo al aprendizaje académico”. Si no nos sentimos seguros, no aprendemos.

Afirma que ambientes seguros y terapias integrativas (EMDR, corporal…) son claves para reconectar a los niños con su curiosidad y capacidad de atención. Propone trabajar con técnicas como el EMDR, el enfoque sensorio-motor y el juego terapéutico, que ayudan al niño a «descongelar» esos recuerdos traumáticos que impiden el aprendizaje. No se trata de enseñar más, sino de ayudar al sistema nervioso a salir del modo supervivencia. Solo entonces podrá volver a conectar con la curiosidad, la atención sostenida y la memoria funcional.

En palabras suyas: “Cuando un niño siente miedo o inseguridad, el cerebro racional se desconecta. En ese estado no hay aprendizaje posible”.

Ofrece un curso sobre la psicoterapia integrativa del trauma en el que demuestra su teoría.

Nuestra propia experiencia en las aulas nos lleva a aceptar de buen grado esta teoría. A menudo las maestras consultan sobre cómo ayudar a leer a estos niños y nuestra respuesta siempre es que antes de leer hay que establecer un vínculo seguro que le permita al niño volver a confiar en su entorno, solo así, después, podremos empezar con los aprendizajes cognitivos.

Florencia Lalor: el rol del vínculo y la reparación

Tal como apuntábamos en el punto anterior, Florencia Lalor, psicóloga argentina especializada en adopción y trauma, subraya la importancia del vínculo afectivo continuo como base para la recuperación emocional. En su trabajo “La Voz del Hijo” destaca cómo un apego seguro es crucial para que los niños vuelvan a aprender sin miedo.

En sus charlas y publicaciones, Lalor remarca que la clave no está solo en “corregir” los síntomas, sino en reconstruir un vínculo seguro y constante, con adultos que se mantengan presentes, disponibles y emocionalmente sintonizados. Es decir, el aprendizaje no se activa solo con contenido, sino con relación.

Una frase recurrente de su trabajo es: “No hay aprendizaje sin vínculo. No hay vínculo sin presencia afectiva”. Y esto es especialmente cierto en niños con historias de abandono: necesitan adultos que se queden, aunque no sea fácil.

Boris Cyrulnik: resiliencia y reparación afectiva

Boris Cyrulnik, neurólogo, psiquiatra y etólogo, es una de las voces más reconocidas cuando hablamos de trauma infantil y resiliencia. Superviviente del Holocausto, ha dedicado su vida a demostrar que, a pesar del dolor, la recuperación es posible si hay una figura adulta que acompañe con sensibilidad y presencia.

Según Cyrulnik, los niños que han vivido situaciones traumáticas desarrollan resiliencia si encuentran un vínculo seguro que les permita volver a confiar, así como crear un entorno seguro a través de reglas coherentes y rutinas claras.

Una de sus frases más citadas lo resume con claridad:

“Nadie se desarrolla solo. Necesitamos una mirada amorosa para crecer.”

En el contexto educativo, su enfoque nos recuerda que ningún aprendizaje será sostenible sin un vínculo humano fuerte y que el desarrollo cognitivo está íntimamente ligado al entorno emocional. Y que muchos bloqueos no se resuelven con más deberes, sino con más vínculo.

Montse Lapastora: trauma infantil y abordaje integral

Montse Lapastora, psicóloga clínica especializada en intervención con menores adoptados y acogidos, también ha trabajado extensamente con niños que han vivido abandono y maltrato temprano.

Ella destaca la importancia de una mirada integral y coordinada: familia, escuela y terapeutas deben ir a la una. Para Lapastora, muchas veces se etiqueta erróneamente a estos niños con TDAH, dislexia o trastornos del aprendizaje, cuando en realidad lo que hay detrás es un trauma no elaborado que bloquea su acceso a los recursos cognitivos.

Propone un abordaje en tres niveles:

- Reeducación emocional: ayudar al niño a identificar y regular sus emociones.

- Intervención familiar: trabajar el vínculo con los adultos cuidadores.

- Formación a docentes: para que puedan interpretar correctamente las señales del niño y acompañarlo con una mirada comprensiva, no punitiva.

Mireia Sala: intervención educativa con mirada Glifing

Mireia Sala es psicopedagoga y directora del gabinete psicopedagógico TRIVIUM , que en Barcelona aplica Glifing desde los inicios de nuestro proyecto. Con una amplia trayectoria acompañando a niños con dificultades lectoras, ha observado cómo el bloqueo muchas veces no es pedagógico, sino emocional.

Desde su enfoque, enseñar a leer no se trata solo de decodificar palabras, sino de reconstruir la confianza y la motivación del niño. Y eso solo ocurre cuando se siente comprendido, valorado y acompañado.

Mireia combina la herramienta Glifing con una mirada terapéutica, donde el objetivo no es solo mejorar la velocidad y la comprensión lectora, sino también reforzar la autoestima, el vínculo con el adulto y el deseo de aprender.

Como ella misma dice:

“Cuando el niño vuelve a sentir que puede, que alguien confía en él, es cuando realmente empieza a aprender. Y Glifing nos da esa oportunidad cada día.”

Su experiencia demuestra que, usada con sensibilidad, la tecnología puede ser un puente entre el niño y su deseo de aprender, incluso cuando ese deseo parecía dormido.

En este sentido, os recomiendo el artículo publicado en el boletín Inf@ncia en catalán sobre lenguaje y aprendizaje en los niños procedentes de la adopción internacional, de Mireia Sala (Psicopedagoga y logopeda en TRIVIUM) e Ignasi Ivern (Doctor en Psicología y logopeda), ambos de las Universidades Blanquerna y Ramon Llull.

Estrategias para superar el bloqueo

El bloqueo emocional en el aprendizaje no es permanente, pero sí necesita ser abordado con conciencia, paciencia y mucha sensibilidad. No basta con reforzar contenidos académicos. Para que el aprendizaje sea posible, primero hay que devolver al niño o niña la sensación de seguridad y confianza que perdió.

Estas son algunas estrategias que pueden ayudar desde el entorno familiar, escolar y terapéutico:

- Detectar señales tempranas: desinterés, ansiedad, evitación en la escuela.

Muchos niños no expresan lo que sienten con palabras, sino con su conducta. El bloqueo puede pasar desapercibido si no sabemos leer entre líneas. Algunas señales de alerta:

- Desconexión o evasión ante las tareas escolares.

- Frustración intensa cuando no entienden algo.

- Miedo a equivocarse o necesidad de hacerlo todo perfecto.

- Malestar físico frecuente (dolores de cabeza, barriga…) antes de ir al cole.

- Actitudes desafiantes que en realidad esconden inseguridad.

Detectar a tiempo estas señales nos permite intervenir antes de que el bloqueo se cronifique o derive en un diagnóstico equivocado.

Si estos síntomas no son atendidos adecuadamente, reproducen una forma de afrontamiento nada adaptativa que puede empeorar en la adolescencia, y persistir en la edad adulta.

- Crear entornos seguros y predecibles.

El cerebro necesita sentirse a salvo para aprender. Cuando un niño ha vivido abandono o experiencias traumáticas, su sistema nervioso está más sensible a cualquier estímulo que perciba como amenaza. Por eso es clave construir espacios donde puedan bajar la guardia:

- Rutinas claras, que generen previsibilidad.

- Adultos disponibles, tranquilos y coherentes.

- Reacciones proporcionadas y sin castigos humillantes.

- Validación emocional: “Entiendo que esto te frustre. Vamos a intentarlo juntos”.

- Espacios físicos acogedores: luz suave, zonas de calma, materiales agradables.

Un entorno emocionalmente seguro no significa permisividad total, sino límites con afecto, estructura con presencia. Como dice nuestra amiga Judit Murlans de la Asociación Avesedari: “amor y límites”.

- Acompañamiento terapéutico y regulación emocional.

En muchos casos, la niña o el niño necesita un espacio terapéutico donde pueda procesar lo vivido. Algunas técnicas eficaces:

- Terapia de juego

- EMDR infantil (desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares)

- Terapias sensorio-motoras

- Trabajo corporal, arteterapia o musicoterapia

A la vez, en casa y en la escuela, se pueden incorporar pequeñas prácticas de regulación emocional:

- Respiración consciente antes de empezar una tarea.

- Movimiento libre para descargar tensión.

- Rincones de calma o «tiempo fuera» positivo.

- Visualizaciones o cuentos para reconectar con el cuerpo.

Recordemos que un cuerpo en alerta no puede aprender, y que muchas veces lo más urgente no es resolver un ejercicio, sino acompañar una emoción.

En nuestra práctica, hemos podido constatar que la respiración consciente y el movimiento libre son técnicas muy fáciles de aplicar y de las más efectivas. La respiración consciente no solo produce el estado de calma que necesitamos para afrontar cualquier tarea, sino que además nos permite empezar a trabajar la autoconciencia, base para la metacognición, cuando entramos en terapias cognitivas. El movimiento libre permite a los niños ser conscientes de la tensión que puedan llegar a acumular, permitiendo que se produzca una descarga de tensión.

- Formar al entorno adulto.

Uno de los factores más importantes en la recuperación de un niño con bloqueo es cómo lo miran los adultos que lo rodean. Cuando dejamos de interpretar sus conductas como “problemas” o “desobediencia”, y empezamos a verlas como formas de protección emocional, cambia toda la intervención.

Por eso es fundamental que:

- Las familias reciban acompañamiento y herramientas.

- Los docentes estén formados en trauma, apego y neurodesarrollo.

- Construir puentes entre lo terapéutico y lo escolar.

- Dejemos atrás etiquetas simplistas como “vago”, “conflictivo” o “desmotivado”.

Como dice Montse Lapastora: “No es lo mismo tener un trastorno del aprendizaje que estar bloqueado emocionalmente. Y si no lo entendemos, podemos hacer mucho daño sin querer”.

Conclusión: entender para acompañar mejor

El abandono infantil no solo deja huellas emocionales, también impacta en el modo en que una niña o niño se relaciona con el aprendizaje, con los demás y consigo mismo. Muchas veces, ese bloqueo que vemos en el aula no es pereza, ni falta de interés, sino el reflejo de un sistema que aprendió a protegerse desconectándose.

Como familias, educadores y profesionales, tenemos el poder —y la responsabilidad— de cambiar esa narrativa. De transformar el “no puede” en “aún no puede”, y ofrecer el entorno que necesita para volver a confiar, explorar, equivocarse y aprender.

Porque cuando un niño se siente visto, comprendido y acompañado, su cerebro se calma. Y cuando el cerebro se calma, el aprendizaje vuelve a encontrar su lugar.

En Glifing trabajamos cada día para que ninguna niña ni niño quede atrás.

Si conoces a un pequeño que parece haber perdido la motivación por aprender, tal vez no necesite más refuerzo, sino más vínculo, más comprensión y más seguridad.

👉 Escríbenos y te ayudamos a trazar un plan personalizado con acompañamiento emocional y herramientas de lectura adaptadas.

Porque aprender no debería doler.

Montserrat Garcia Ortiz

Psicóloga especializada en aprendizaje de la lectura

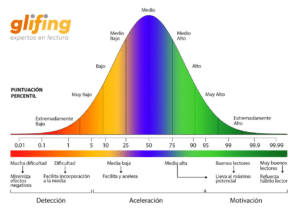

En Glifing hemos desarrollado un método genial que nos permite entrenar las habilidades lectoras a través del juego.

Glifing está indicado para cualquier edad, desde los primeros años de acceso a la lectura hasta la edad adulta.

Nuestro objetivo es que leer sea divertido y así acercarte al éxito académico y personal que todos merecemos.